В Великобританию переезжают не только финансисты и айтишники, но и представители творческих профессий. Новая героиня постоянной рубрики «Коммерсанта UK» — выпускница Школы-студии МХАТ, актриса и педагог, которая решила попытать удачу и получила визу таланта с помощью проекта «Философский пароход». В итоге она основала в Лондоне свою школу актерского мастерства и импровизации для жизни и стала преподавателем Королевской академии драматического искусства.

Рассказывает Анастасия Великородная, 31 год, актриса и педагог из Москвы, переехала в Лондон в декабре 2022 года по визе Global Talent:

— Всю жизнь я жила в Москве. Там я окончила Школу-студию МХАТ, актерский факультет, курс Дмитрия Брусникина. Окончив институт, мы основали театр — «Мастерская Брусникина» (в этом году, кстати, театру исполняется десять лет). Я работала в нем с момента основания, мы играли спектакли на разных площадках города Москвы (у нас не было своего здания): мы были резидентами театра «Практика», иногда играли в «Театре.DOC», много играли в «Центре Мейерхольда», на разных других площадках. Я работала в театре, а параллельно вела актерское мастерство: после выпуска мои педагоги стали привлекать меня к преподаванию в Школе-студии МХАТ — поначалу как ассистента, а позже меня взяли на работу как преподавателя на кафедру актерского мастерства.

В то же время в частной практике я занималась преподаванием актерского мастерства, речи и всего, что связано с публичным взаимодействием и коммуникацией, людям, которые не связаны с актерской профессией, тем, кому нужны софт-скиллы для продвижения в их сфере деятельности. Это мне всегда было интересно. Например, артисты учатся технике речи, это обязательный предмет, который четыре года значится в расписании. А на самом деле говорить нужно учиться всем, независимо от профессии. Важно, чтобы люди умели свободно и уверенно формулировать свои мысли, не боялись высказываться. Каждый человек хочет, чтобы его слушали и слышали, и мне всегда было интересно делиться инструментами из актерского тренинга с людьми, которые это применяют не на сцене, а в жизни или в работе, никак не связанной с театром. Например, у меня есть замечательный друг и коллега Игорь Бычков, который много лет работал в «Гоголь-центре», а учился до этого у Райкина во МХАТе,— вместе с ним мы создали проект «Речь про речь», где вдвоем вели интенсивы. Еще я делала разные программы (например, по сторителлингу на образовательной платформе Skillbox), часто работала с компаниями, тренировала команды. Мне всегда было интересно адаптировать инструменты из театральной жизни и делать их применимыми и понятными для любого человека. Также я много лет даю индивидуальные уроки по голосу и по речи и готовлю людей к публичным выступлениям. После переезда в Лондон мы вместе с Gogol School создали онлайн-курс по публичным выступлениям, который называется «Публично», он уже два года регулярно проходит с большим успехом.

Я никогда не мечтала, что буду жить в Лондоне. Раньше здесь я была только пару раз, в гостях у друзей. Мне всегда хотелось жить в Амстердаме, я об этом постоянно фантазировала, когда была маленькой,— там мы часто бывали, потому что там живут близкие друзья семьи. Эта фантазия во мне жила до момента поступления во МХАТ. Потом, когда в моей жизни возникла актерская профессия, очень сильно связанная с языком, желание жить в другой стране на время погасло: я была всей душой привязана к театру и даже не думала, что куда-то уеду. В 2022 году я стала искать возможность уехать и изучала все возможные варианты. Тогда и узнала про визу таланта.

Сначала это казалось таким сложным, казалось, что эту визу невозможно получить, и непонятно даже, с чего начинать. Но потом я узнала про Катю Гранову и «Философский пароход», и это меня, конечно, очень вдохновило. Благодаря Катиному примеру и советам, а также благодаря примерам людей, уже переехавших по этой визе, я разобралась в процессе и постепенно собрала и подготовила все документы. Все было в рамках нормы по срокам — кажется, с начала сбора документов и до получения визы прошло шесть месяцев. Все это время я не была уверена в результате, в эмоциональном плане был хаос. Но когда я получила визу, то подумала, что все, теперь надо поехать в Лондон и попробовать жить там.

Мне очень повезло: в Лондоне живут друзья моей мамы, которые приняли здесь меня как родную. Если бы не они, я вряд ли решилась бы переехать. У них я жила первое время, и благодаря их поддержке и помощи адаптация прошла мягко. Они дали мне спокойно привыкнуть к переменам, и когда я уже была готова действовать, я сняла себе жилье, переехала от них и стала жить сама. Я очень им благодарна за помощь и поддержку.

Сейчас мой главный проект — это школа актерского тренинга. Мы создали и развиваем ее с моими коллегами и партнерами. Это Сергей Карабань — режиссер и актер, с которым мы вместе учились во МХАТе и затем вместе играли в театре «Мастерская Брусникина» (я играла в его постановках, мы играли в спектаклях вместе), он замечательный режиссер, который также переехал по визе таланта; Никита Ковтунов — актер, режиссер, музыкальный продюсер, тоже из «Мастерской Брусникина», и мы много вместе работали в Москве; Оля Бочарова — педагог по английскому языку, мы тоже были знакомы еще в Москве. Мы переехали в разное время, но, оказавшись здесь вместе, начали фантазировать, что бы мы могли здесь создать — и вот мы вчетвером решили открыть школу актерского тренинга. Наш слоган — «Taught by actors, made for everyone». Мы создаем разные курсы, которые основаны на актерском тренинге, но адаптированы под конкретные задачи и навыки для обычной жизни. Каждый курс отличается по формату, по длительности и практикам, которые в него входят. К нам приходят совершенно потрясающие люди — нам очень с ними везет с самого открытия,— люди, которым интересно развиваться, работать над собой, исследовать себя. Кто-то хочет изучать свой голос, кто-то — прокачать свою уверенность в себе, кто-то — весело провести время.

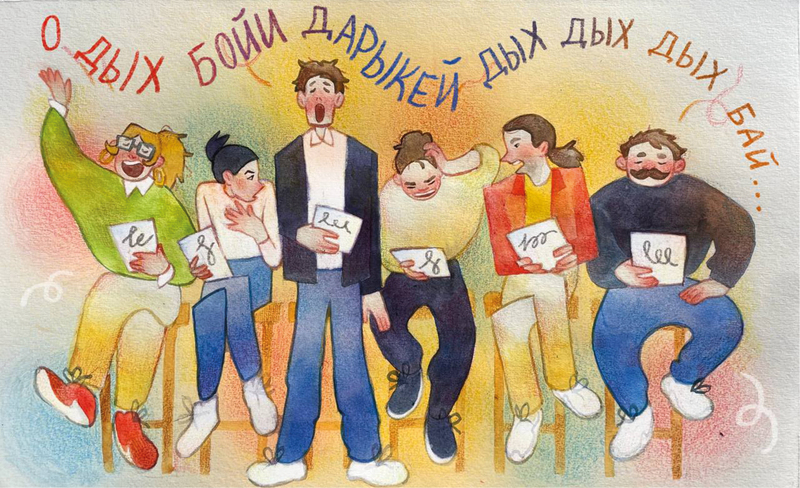

Наши бестселлеры — это курс IN PUBLIC и интенсив по импровизации IMPRVSTN, короткая программа, которая состоит из четырех занятий. В нее входят импровизационные упражнения и разные игры, мы знакомимся с разными форматами импровизации — словом, телом, вместе с партнером и в формате соло. А импровизация — это такая вещь, которая всех всегда пугает, это ведь страшно, когда не знаешь, что делать или что говорить. Мы учимся работать со страхом и волнением, чтобы страх не мешал, а, наоборот, превращался в энергию. Для нас в работе очень важно создать для студента безопасную поддерживающую среду, в которой он будет чувствовать себя комфортно, сможет смело и без неприятных последствий попробовать что-то новое, посмотреть на себя с новой стороны, сделать что-то не так, как обычно. Такие занятия ведь и так всегда выход за пределы зоны комфорта, поэтому мы стараемся этот выход сопровождать максимально бережно.

Нам очень интересно привлекать разных педагогов и создавать новые программы в SYSTEMA. Например, недавно с нами стала работать Маша Федулова, чему мы очень рады. Мы вместе с Машей провели интенсив по стендапу, и прямо сейчас набирается новая группа на этот курс. Его уникальность в том, что мы занимаемся не только стендапом, но еще используем импровизационные техники, которые помогают расписаться, включить воображение, расслабиться и свободно фантазировать. Мы объединились с Машей и написали программу вместе — в ней я отвечаю за импровизацию, а Маша за стендап. Эта программа прошла у нас с колоссальным успехом, а в конце был показ на публику, который оказался просто невероятным: студенты написали потрясающе смешные монологи — при том, что они никогда раньше не занимались стендапом и пришли впервые попробовать себя в этом жанре. Я хохотала, мне очень понравилось!

Еще у нас есть программа CHITKA. Люди приходят и вместе с педагогом-режиссером разбирают драматический текст — какую-то пьесу. Они учатся работать с текстом так, как это делают актеры, и в конце курса проходит показ: наши студенты в качестве актеров читают пьесу, приходят их друзья, получается такой быстрый театр. Публичная читка — такой мини-спектакль, который не требует декораций и костюмов, это только актеры, зритель и текст. До того мы (актеры и режиссер) собираемся на несколько репетиций, разбираем текст, репетируем его. Мы очень любим такой формат, потому что он очень честный, прозрачный: нам нравится текст, мы хотим познакомить зрителя с этим текстом, поэтому читаем его. В конце мы всегда устраиваем обсуждение между зрителями и участниками, зрители делятся своими мыслями, идеями по поводу услышанного текста и вопросами, которые у них возникают. Мы уже читали «Колхозницу и рабочего» Михаила Чевеги, «Горку» Алексея Житковского, «Солнечную линию» Вырыпаева, «Живите вечно» Тимура Боканчи. Каждый раз после читки обсуждение очень интересное: люди активно делятся своими ощущениями, параллельно знакомятся между собой, а еще часто к нам приходят выпускники наших программ. В процессе проведения читок мы почувствовали, что вокруг SYSTEMA собирается комьюнити очень интересных людей, и мы сами стали получать от этого огромное удовольствие.

Пока что все наши курсы ориентированы на русскоговорящих студентов, но мы над этим работаем — уже готовим программы, которые хотим запустить на английском. Еще у нас есть мечта запустить программу под названием ALTER EGO, курс на стыке театральных техник и методики преподавания английского языка, чтобы помочь людям быстрее адаптироваться в процессе перехода на английский язык и чувствовать себя собой, говоря на иностранном языке. По себе знаем, как это бывает непросто.

Кроме работы в SYSTEMA, я преподаю на английском в нескольких театральных школах. В прошлом году вместе с Никитой Ковтуновым мы работали над «Чайкой» Чехова с первым курсом Королевской академии драматического искусства (RADA). В течение десяти недель мы работали с первокурсниками над первым актом «Чайки» и разбирали с ними текст, это был невероятно интересный опыт. Так любопытно сравнивать подходы в театральном образовании, которые знакомы нам по Школе-студии МХАТ, с теми, которые применяются здесь, изучать, как устроена театральная индустрия в разных странах!

Например, есть Станиславский, которого очень ценят и здесь, и там. Но очень разные ощущения от процесса чтения Станиславского в оригинале и в переводе или в адаптации разных театральных деятелей на английском языке. Каждый перевод или каждая адаптация Станиславского на английском как будто отдельный новый метод и подход. Когда я читала англоязычные книги, посвященные системе Станиславского, у меня было ощущение, что все в этом деле очень просто, четко, наглядно, понятно, нет никакого тумана, и любой человек, применяя все эти прикладные инструменты, сможет быть актером. При этом от чтения Станиславского в оригинале у меня были другие ощущения. Я не воспринимала его труды как пошаговую инструкцию, скорее как способ мышления и существования для актера на всю его жизнь, как способ поиска смысла для человека, занимающегося театром. Некий идеал, абсолют, который недостижим, к которому ты как актер стремишься каждый день всю дальнейшую жизнь. Для меня в работе Станиславского много вопросов без ответов, бесконечного поиска, к которому нужно время от времени возвращаться и копаться в нем, придумывать новые ответы и решения. В прошлом году театральный режиссер Полина Калинина пригласила меня в Гилдхоллскую школу музыки и театра вести совместный курс о системе Станиславского. Мы с ней делились со студентами взглядами разных школ и разных театральных традиций (Полина училась в театральной школе в Лондоне, а я в Москве) на одни и те же вопросы и ключевые принципы. Нам самим, как педагогам, это было искренне интересно: мы учились друг у друга и смотрели на знакомые вещи, знакомую методику через новую призму. В каждом подходе есть свои плюсы и сильные стороны. Этот курс идет восемь недель, мы уже провели его два раза и сейчас набираем третий поток.

В Англии очень любят Чехова, относятся к нему с большим почтением, как-то иначе, чем в московском театре, мне кажется. В российских постановках Чехова, которые мне нравятся, к нему относятся с бесконечной любовью, но при этом делают с ним все что хотят с точки зрения формы и креативности. Здесь же режиссеры словно боятся что-то нарушить и не экспериментируют с Чеховым, сохраняют его в классическом и традиционном варианте, не пытаются его ломать. В Москве же, мне кажется, в последние годы была всегда тенденция к поиску формы, как будто сам текст, конкретные слова имеют все меньше значения. Тема важна, актуальность важна, взгляд автора, его отношение, мир произведения и интерпретация режиссера — тоже, а вот сами слова — в меньшей степени. Здесь, в Англии, по-моему, очень сильная, глубокая и подробная работа с текстом, и иногда меньше внимания уделяется форме.

В Англии очень сильная школа импровизации и традиция импровизационного театра, я ничего подобного в Москве не видела. Например, мое любимое шоу в Лондоне, которое я видела пять раз,— Showstopper! в Кембриджском театре, это импровизированный мюзикл. Исполнители импровизируют в момент пения и делают это невероятно профессионально, круто, смешно, и каждый раз получается абсолютно новый спектакль, уникальный, все делают каждый раз с нуля. Я вожу на этот спектакль всех друзей и каждый раз беру билет туда, когда у меня плохое настроение, чтобы себя поддержать. Этот спектакль идет уже больше пятнадцати лет, всегда с полным залом. Мои друзья узнали, как мне нравится этот спектакль, и подарили мне на день рождения курс по импровизации у команды «Шоустоппера». При том, что я сама преподаю импровизацию, это был самый эмоционально сложный опыт, через который я когда-либо проходила. Нужно не просто импровизировать на иностранном языке, а петь и импровизировать! Например: играет музыка, один человек поет первую строчку, и если он посмотрит на меня, то я должна спеть вторую. А я могу даже не успеть понять, что он спел! Или просто не знать, что значит какое-то слово,— такое было миллион раз, я просто не понимала, что произнес человек, а должна все равно успеть среагировать. Несколько раз я просто придумывала и пела какие-то несуществующие слова, потому что не смогла вспомнить ничего подходящего. Конечно, это колоссальный опыт. Мне было очень тяжело, как-то раз я заплакала после занятий от стресса. Но мне как педагогу было очень полезно снова побыть в этой ситуации.

Еще я видела спектакль, который называется The School of Night — тоже в жанре импровизации, абсолютно незабываемый. В какой-то момент актеры попросили случайного зрителя рассказать историю его предков. И зрительница прямо на наших глазах рассказывает историю своих родителей, бабушек и дедушек, а актеры стоят и внимательно слушают. А потом на протяжении тридцати-сорока минут двое актеров разыгрывают всю историю, которую она только что нам рассказала, но делают это в стихах (еще и шекспировским слогом!), причем остроумно и смешно. Они используют, импровизируя, тот самый старый язык, формы слова и выражения, которые не встретишь сегодня в обычной речи. Это магия.

Я очень скучаю по театру, и мне бы очень хотелось иметь в жизни больше актерской работы на постоянной основе, как было раньше. За два года жизни в Лондоне у меня было два опыта работы в театре — в обоих случаях это были эскизы спектаклей, которые мы сыграли всего несколько раз (надеемся однажды вернуться к ним и превратить их в полноценные постановки). Я давно не стояла на сцене, поэтому оба раза я была очень счастлива. Также у меня было несколько работ в короткометражных фильмах: несколько студенческих и дипломных фильмов и короткий метр режиссера Лиды Шафрановой. Сейчас мы как раз отправляем этот фильм на фестивали.