Как вы помните, в прошлом выпуске мы оставили британцев на монастырской кухне, среди меда, сыра и варенья, где молитва перемешивалась с мармеладом. Но в какой-то момент ложка смирения выпала из рук монахов, и на сцену, звеня шпорами, вошли рыцари. Вместо псалмов — «Le banquet est servi!», вместо мисок с похлебкой — серебряные блюда, и даже рыба теперь подается только под соусом. Так Британия встретила нормандцев — вместе с их мечами, доспехами и бесстыдной любовью к подливкам,— и началась новая эпоха, французская на вкус, но по-прежнему английская по сути, сдержанная, упрямая и слегка подкопченная историей.

Скандал! Узурпатор на троне и оленина на столе

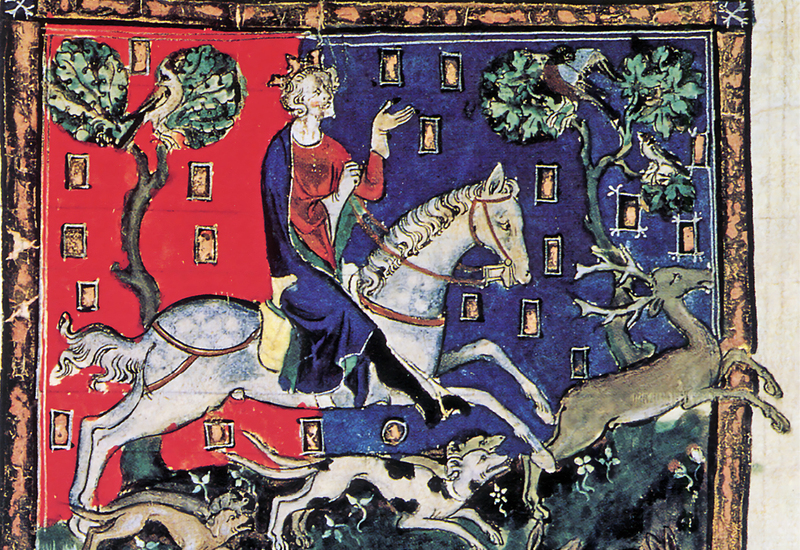

Сегодня мы с вами отправимся в 1066 год — да-да, тот самый, который каждый британец помнит лучше, чем дату рождения собственной жены. Потому что именно тогда случилось нечто навсегда разделившее английскую кухню на «до» и «после». Речь, конечно, о Вильгельме Завоевателе — человеке, который смотрел на Англию, как мы на шведский стол в дорогом отеле: «Все это теперь мое? Отлично. А подайте-ка мне моего повара из Нормандии!» 14 октября 1066 года — день, когда Англия перестала жевать и начала есть. На поле близ Гастингса решилась судьба страны: герцог Нормандии Вильгельм разбил войска англосаксонского короля Гарольда II.

Представьте себе: утро перед битвой при Гастингсе. Англосаксы под предводительством короля Гарольда завтракают тем, что бог послал,— холодной овсянкой, луком и хлебом, настолько плотным, что им можно было бы починить крепостные стены. А по ту сторону поля — нормандцы. Они уже успели выпить по кубку доброго вина (вода для плебеев!) и закусить паштетом и теперь строят планы, как после победы закатят пир на костях... в прямом смысле слова. И они его закатили. Легенда гласит, что в тот вечер победители устроили пир из того, что нашлось в окрестных лесах,— вероятно, это была дичь, возможно мясо того самого оленя, который промелькнул на гобелене из Байе. Пир прямо на поле боя, среди стонов умирающих и воронья. Историки в один голос твердят: в поход Вильгельм взял не только рыцарей, но и целый штат поваров, и получился не просто завоевательный марш — гастрономический десант. На пиру после битвы подавали жареных быков и кабанов, а запивали их привезенным из Нормандии вином. У нормандцев считалось, что есть мясо на поле битвы — значит вкушать победу, и, как и у франкской знати, существовала древняя традиция триумфальных пиров — обрядов, закрепляющих победу застольем («Triumphum carnis et vini celebrabant» — «Они праздновали свой триумф мясом и вином»). Для самого Вильгельма и его воинов это был акт власти: победу следовало не только одержать, но и буквально переварить. Так Вильгельм устроил грандиозный пиар-пир, так состоялась первая кровавая трапеза новой Англии, и так началась история самого масштабного кулинарного ребрендинга Британии. Получилась не только хроника битв и корон, но и история о том, как французский поцелуй вкуса навсегда изменил английский пирог.

Вкус победы: мясо, сливки и запах континента

Когда пыль на полях Гастингса осела, а хронисты еще скребли перьями по пергаменту, нормандцы уже начали главное завоевание — гастрономическое. Англия, варившая мясо в воде и евшая его с молитвой, вдруг узнала вкус роскоши: жареная оленина, кабаны, куропатки — все это щедро поливали густыми сливочными соусами, которые на острове прежде были неизвестны. До нормандцев пили молоко и взбивали масло, но символом благородства сливки стали именно теперь, как знак французского вкуса на английской тарелке. Пока саксы поливали мясо луковым отваром, нормандцы создавали кисло-сладкие соусы с вином, корицей, имбирем и изюмом. Британскую дичь теперь тушили в вине, словно запечатывая в ней вкус победы,— не просто еда, а гастрономическая декларация власти. Зеленый соус из петрушки, уксуса и хлебных крошек (sauce verte) выглядел как болотная тина, но для баронов был эссенцией цивилизации. Родился новый гастрономический закон: если соус дороже мяса, вы аристократ.

Кроме того, нормандцы привезли с собой технологию создания мягких жирных сыров. Хотя знаменитый камамбер появится лишь спустя века, его прямой предок, «Пон-л'Эвек», уже тогда доказывал превосходство нормандских сыроваров. Англосаксы морщились: «Пахнет как конюшня!» — и получали ответ: «Это аромат цивилизации, мон шер!» После такого аромата требовалось что-то посвежее, и тут на сцену вышли яблоки. Нормандцы превратили сидр из деревенского напитка в модный и даже культовый — легкий, почти безалкогольный, но с достоинством вина. Так яблоко, из которого спустя века родится кальвадос — огненный дух Нормандии, стало главной гастрономической диверсией. И еще, конечно, специи. Английская знать быстро поняла, что пряность — это новый герб, символ богатства. Перец, имбирь, корица, шафран — дорогие, редкие, почти магические: ими приправляли мясо, чтобы оно пахло богатством, а не хлевом, без них не обходился ни один пир. Они же, кстати, помогали перебить вкус не самой свежей дичи в замке — холодильников-то не было! А вместе с ароматами пряностей в замки пришел и запах континента. Англосаксонские хронисты ворчали, что после прихода нормандцев все пахнет чесноком, вином и гордостью. Везде ощущалась едкая нота чеснока, который из деревенского снадобья перешел в статус дерзкой приправы, всегда желанной на пиру у новых господ. Для них это был не запах победы, а запах заносчивости.

Но Вильгельму, как водится, одной победы было мало. Он решил, что завоевать страну — это полдела, ее нужно еще научить есть правильно. Главной проблемой оказались посты: средневековая Англия жила по церковному календарю и до 150 дней в году обходилась без скоромного. Монахи утверждали, что именно воздержание очищает душу. Вильгельм же был человеком, у которого от отсутствия бекона, кажется, начиналось богословское раздражение. Однажды во время Великого поста он приказал подать жаркое. Когда епископ осмелился возразить, Вильгельм только усмехнулся: «Мой Бог знает толк в мясе лучше, чем ваши монахи». Скандал был громкий — летописцы утверждали, что даже ангелы отвернулись от кухни Завоевателя. Но мясо все равно было съедено. Так началась новая глава британской гастрономии, в которой грехом был не пост, а унылый рацион.

Первый рецепт-призрак: курица по-нормандски, или triumph à la crème

Нормандцы презрительно называли местных кур тощими и безвкусными. Ну, а этот рецепт — демонстрация превосходства: дорогие ингредиенты, изысканная техника и белоснежная соусная надменность, которую англосаксы могли только наблюдать со стороны.

Ингредиенты (для тех, кто привык побеждать):

• 1 курица (жирная нормандская, а не саксонский скелет);

• 1 бутылка белого вина (саксы пусть утешаются элем);

• 500 миллилитров сливок (белое золото Нормандии);

• лук, морковь, репа (мелко нарезать, как амбиции поверженных баронов);

• петрушка (из монастырского инфирмариума, где ею лечили все, от тоски до обжорства);

• соль, перец (по вкусу, в меру победоносного характера).

Приготовление (акт цивилизации):

1. Культурное погружение. Обжарьте овощи в масле до легкой карамелизации, добавьте курицу, залейте белым вином и тушите под крышкой, пока мясо не станет мягким и послушным, как покоренная провинция.

2. Сливочное просвещение. Выньте курицу, процедите винно-овощной бульон и тщательно разотрите отцеженное в пюре (до изобретения миксера повара вооружались терпением и чувством долга перед господином). Добавьте сливки и доведите до консистенции нормандской самоуверенности — густой, блестящей и гладкой, как бархатная мантия герцогини.

3. Финал с зеленью. Верните курицу в соус, полейте ее этим доказательством культурного превосходства и посыпьте петрушкой.

Подавайте с видом победителя, уверенного в своем соусе,— даже надменность, если она белоснежная и сливочная, выглядит вполне благородно: «Вот как выглядит цивилизация на тарелке, mon cher. А то, что вы ели до нас, было скорее археологической находкой».

Сow в хлеву, beef на столе

Но настоящая революция случилась после. Вильгельм конфисковал земли англосаксонской знати и монастырей и раздал их своим баронам. Новые хозяева жизни с презрением смотрели на простую англосаксонскую еду. Их-то кухня была утонченной, сложной и, главное, французской! Они привезли с собой выпечку: нормандцы обожали пироги и паштеты. Мясо, дичь или рыбу запекали в плотном тесте, которое служило скорее сосудом для готовки и хранения, чем едой,— корка получалась каменной, и ее потом отдавали слугам или беднякам. Еще они привезли с собой свою речь: французский язык стал языком двора, права и меню. Позже речь стала и отражением классовой границы: крестьяне говорили о коровах (cow) и свиньях (pig), а знать — о говядине (beef, от французского «boeuf») и свинине (pork, от французского «porc»). Лингвисты до сих пор спорят, когда именно это разделение оформилось, но очевидно одно: вкусы, как и титулы, меняли язык при смене хозяев. Животное называли по-английски, пока оно паслось, а как только оно попадало на стол аристократа, его называли по-французски. Это вам не лингвистический курьез, это идеология на косточке!

И если мясо стало символом власти, то сладости стали дипломатией. Пока рыцари спорили о титулах и землях, на кухнях рождалось нечто не менее важное — первая гастрономическая политика Европы. Пироги и паштеты разделили общество, но именно десерт впервые примирил меч и корону. Появились десерты из миндаля и меда — предшественники марципана.

Сладкий подарок от жены

Говорят, за каждым великим мужчиной стоит женщина. Супруга Вильгельма Завоевателя Матильда Фландрская была не просто первой леди, а главным спонсором и пиар-менеджером всей операции «Захват Англии». Пока Вильгельм собирал армию, Матильда на собственные средства построила и подарила ему флагманский корабль — быструю и маневренную «Мору». Хронист Гийом из Пуатье писал, что судно сияло над всем флотом, с золотым флагом и фонарем на носу, словно плавучий трон. Сам Гийом был редким гибридом для того времени — священник с биографией рыцаря, знавший о битвах не понаслышке; он служил при дворе Вильгельма и, по сути, стал его первым пресс-секретарем. В написанной им хронике «Деяния Вильгельма» герцог побеждает красиво: корабли сияют, кухня благоухает, и даже кровь льется, как выдержанное вино, густо и медленно. Историки спорят, где в этих строках правда, а где реклама, но все сходятся на одном: Гийом из Пуатье был первым человеком, превратившим короля в бренд. Кстати, именно «Мора» изображена на знаменитом гобелене из Байе — в тот самый момент, когда Вильгельм отплывает покорять Англию.

А последним штрихом стал поднесенный Вильгельму Матильдой торт — съедобное напоминание о том, что власть и любовь редко подаются без начинки. Архивы молчат, но британская кухня любит такие истории — когда истина подается под слоем крема и намеков. Можно смело сказать, что нормандское завоевание началось не с меча Вильгельма, а с кошелька, генеалогического древа и воображения Матильды. И этот политический союз был скреплен не только брачным обетом, но и сладким десертом с мощным послевкусием власти. По легенде, Матильда Фландрская приказала испечь торт в виде короны, чтобы напомнить мужу, кому он обязан троном. Так десерт в Британии впервые стал способом политического шантажа — и остался им надолго. Заказывая торт, Матильда не шутила или шантажировала, она напоминала: «Дорогой, эту корону ты завоевал не только мечом, но и моими деньгами. Не забудь об этом».

После роскошных пиршеств Вильгельма Англия проснулась с тяжелой головой и пустой казной. Сыновья Завоевателя Вильгельм Рыжий и Генрих I правили железной рукой и обладали аппетитом налогового инспектора: спорили с церковью, переписывали законы и выжимали из страны последние соки. Около 1136 года, уже при короле Стефане, преемнике Генриха, появился документ Constitutio Domus Regis (The Establishment of the Royal Household, «Установление королевского дома»), написанный на латыни и громкий, как фанфары. Он описывал двор Генриха I с педантичностью повара-завхоза, считающего не только хлеб, но и свечи. По сути, это был первый бухгалтерский справочник британской монархии: кто чем заправляет, сколько получает и кому нести соль. И среди всех этих придворных титулов, рядом с виночерпием и королевским сапожником, значилась должность, от которой на сердце приятно теплеет даже у историков,— хранитель перца, корицы и прочих специй (keeper of pepper and spices). Вот оно, официальное признание того, что нормандская гастрономическая революция не только победила, но и заняла место при дворе. История впервые запахла корицей. Но стоило Генриху отправиться к праотцам (говорят, от обжорства: слишком уж он любил угря), как на Англию обрушилась анархия — двадцать лет гражданской войны между его дочерью Матильдой и племянником Стефаном. Королевство распалось на куски, словно пирог, растащенный на части. Поля заросли сорняками, хлеб черствел еще в печи, а бароны делили трон, как последние крошки со стола. Война плохо сочетается с соусами, и изысканность умерла первой. Хаос и голод — Англия снова жевала грубый хлеб и мечтала о сливках. Так оборвалась нормандская династия, пресыщенная, уставшая и без десерта. Но аппетит к порядку вернулся. В 1154 году на престол взошел Генрих II Плантагенет, сын Матильды,— человек, который не собирался голодать. При его дворе хранитель специй наконец-то снова смог развернуться.

На столе — флирт, вино и фискальный отчет

Представьте монарха, чьи владения простираются от Шотландии до Пиренеев. 1154 год, на троне Генрих II Плантагенет, «евроинтегратор», который предпочитал дипломатии организацию семейных склок и усмирение сыновей-мятежников. Его главный административный талант заключался в том, чтобы одновременно вести переговоры с королем Франции и подавлять очередной бунт родного наследника — обычно эти задачи решались одним и тем же войском. Его супруга Алиенора Аквитанская, дама с солидным брачным стажем (включая одного французского короля, от которого она сбежала, видимо, со скуки), притащила из своих южных земель не только гардероб, затмивший все местное тряпье, но и трубадуров. С ними в Англию приехали куртуазная любовь (читай: придворный узаконенный флирт) и смутная надежда, что аквитанское вино приживется в этом туманном краю. И оно прижилось. С ее легкой руки в английские порты хлынуло рекой легкое гасконское вино, вытесняя тяжелое нормандское. Вместе с вином вернулось после многовекового забвения и оливковое масло. Римляне ушли, а жарить на сливочном масле — это же варварство.

Пока Алиенора устраивала очередную гастрономическую революцию, сам Генрих II, великий администратор, навел порядок в королевских кладовых. Все учеты велись в Палате шахматной доски (The Exchequer) — министерстве финансов, названном так в честь клетчатой скатерти, на которой, как фигуры на доске, двигали монеты. О том, как работало это ведомство, остался подробный учебник — «Диалог о Палате шахматной доски» (Dialogus de Scaccario). Именно в нем и был записан знаменитый закон: «Большие рыбы, называемые осетрами, принадлежат королю». Так гигантский осетр, изредка вылавливаемый в Темзе, стал не просто деликатесом, а законным трофеем короны. Удивительно, но закон XII века все еще жив, и тот самый осетр еще приплывет к нам спустя девять веков и все так же будет считаться достоянием короны — мы вернемся к нему весной, когда будем разбирать кухню Елизаветы II и историю одного честного рыбака.

Главным же кулинарным кошмаром эпохи Генриха II был так называемый разъездной двор (the itinerant court): король со свитой, исчислявшейся сотнями человек, путешествовал по стране и, словно саранча с гербовой печатью, выедал поместья дотла. А его сын Ричард Львиное Сердце вывел семейную традицию на новый уровень: зачем устраивать склоки в родовом замке, если можно закатить грандиозный скандал на весь цивилизованный мир, возглавив крестовый поход? Ричард привез с Востока не золото, а нечто более ценное — сахар, миндаль, сушеные абрикосы и финики. Хронисты Третьего крестового похода описывают, как армия короля познакомилась с восточными dulcia — сладостями из миндаля и сахара. Так Англия открыла для себя вкус, позже оформившийся в марципан — десерт, которому было суждено три столетия царствовать на королевских пирах. И в 1189 году, после смерти Генриха II, именно он унаследовал трон. Генрих умер, ведя войну против собственного сына. Так семейная склока стала главным инструментом престолонаследия, доказав, что в этой семье яблоко от яблони падает с грохотом осадной башни.

Король без земли, вкуса и меры

После Ричарда Львиное Сердце, промотавшего даже будущие налоги, на трон взгромоздился — и это слово тут совершенно уместно — его брат Иоанн Безземельный. Если Ричард был львом, то Иоанн был хорошо откормленным бараном, возомнившим себя львом. Монарх, чье правление вошло в историю не победами, а позорными эпитафиями, он умудрился поссориться с церковью, армией, баронами, собственными племянниками и даже кухонным персоналом. Современники писали, что Иоанн любил хорошую еду, но ненавидел за нее платить. Почему он был толстым? Потому что он был королем. А в его понимании быть королем означало одно — есть. Есть много, есть дорого, есть до одурения. Хронисты, не стесняясь в выражениях, писали о нем так, будто описывали не монарха, а монстра-обжору. Он не восседал на троне — он заполнял его так же, как занимал собой все королевство, с трудом, скрипом и всеобщим недовольством. Что и как он ел? Его прожорливость сохранилась в детальнейших документах — королевских свитках (pipe rolls), которые были чем-то вроде гигантской кассовой ленты, фиксировавшей каждую потраченную монету. Они кричали об одном: «Король жрет!» На одно только Рождество 1213 года его кухня израсходовала тысячу кур, пять тысяч яиц, четыреста быков, баранов и свиней и десятки тонн рыбы — в первую очередь осетрины, любимого деликатеса монарха. Обжорство стало своеобразной пищевой политикой, способом показать баронам, кто здесь главный хищник в пищевой цепочке. Любовь к дичи и фруктам в вине была у Иоанна почти религиозной. Он обожал охоту, но не из спортивного интереса, а из гастрономического. На его стол ежедневно подавали павлинов, журавлей, оленину и кабанов. А на десерт — изюм, инжир и миндаль, ввозимые из Испании. Все это щедро запивалось вином. Иоанн не просто пил, он коллекционировал и требовал лучшее. В 1214 году, накануне катастрофического для него сражения при Бувине, его личный казначей закупил для него 1350 галлонов анжуйского и 838 галлонов французского вина, то есть 10 тыс. литров отборного вина для одного человека и его свиты. Неплохой запас для похода, который закончился полным провалом! Видимо, было не до сражений: он собирался не воевать, а плавать в вине. Если бы Иоанн Безземельный знал латынь, его девизом был бы не «Divide et impera» («Разделяй и властвуй»), а «Divide et devour» («Разделяй и пожирай»). Его правление было сплошным пиром, где он был единственным гостем, а вся Англия — его личным буфетом. Его ненасытность была и личным пороком, и метафорой его правления.

Чтобы оплатить свои пиры, охоты и войны, король драл с баронов и городов в три шкуры. Система штрафов и налогов была выстроена так, что королевские сборщики работали эффективнее любой мафии. Именно поэтому в 1215 году бароны, доведенные до бешенства, приперли его к стенке на лугу Раннимид (в прямом и политическом смысле) и заставили подписать Великую хартию вольностей (Magna Carta). В ней, помимо всех высоких материй о свободах и налогах, нашлось место и для кулинарного пункта: одна из статей прямо запрещала королю принудительно скупать по бросовым ценам провиант или конфисковывать его для двора. Иными словами, бароны впервые в истории Англии официально ограничили королевский аппетит: «Нет, Джон, с нас хватит. Хочешь жареного гуся — купи по рыночной цене». Именно с этого момента монархия потеряла не только часть земель, но и монополию на еду. А уже в 1216 году хронист Матвей Парижский описал финал этой гастрономической саги с почти поэтическим сарказмом: король-обжора скончался от дизентерии, наевшись персиков и запив их неприличным количеством сидра. Это вам не пасть в бою, как Ричард Львиное Сердце. Поистине королевская смерть для монарха, чьим единственным несомненным талантом было пожирание ресурсов собственной страны! Так Magna Carta стала первой гастрономической реформой, а смерть Иоанна — ее моралью.

Эдуард I и первый санитарный контроль

Когда бароны наконец посадили Иоанна Безземельного на политическую диету, Англия поняла: одного аппетита для управления страной мало, нужно еще и пищеварение. И вот выходит на сцену Эдуард I Длинноногий, грозный и, надо признать, удивительно практичный король. Он понял, что голодная армия не воюет, а голодный народ бунтует, и решил навести порядок хотя бы в еде. В 1266 году появился документ, который сегодня бы назвали законом о защите прав потребителей,— Assize of Bread and Ale. Первый в мире продовольственный регламент, дотошнее итальянского рецепта пасты, определял, сколько должен весить хлеб при существующей цене зерна и сколько можно брать за пинту эля, чтобы народ пил с достоинством, а не с проклятиями. Пекарь, пойманный на мухлеже (например, на подмешивании песка или опилок в муку), получал наказание пострашнее налоговой проверки: его привязывали к позорному столбу и таскали по улицам с буханкой на шее, чтобы все знали: вот он, герой гастрономического позора. Это была борьба с фальсификатом по-средневековому — не с помощью штрафов, а с использованием публичного унижения и угроз быть отравленными собственной же едой. Так началась эпоха, когда британское чувство справедливости впервые встретилось с британским чувством голода. Magna Carta ограничила власть королей, а Assize of Bread and Ale — власть плохих пекарей.

Пир во время чумы

Пока короли спорили с баронами о правах (вспомним Великую хартию вольностей), а чиновники пытались урегулировать цены на эль и хлеб, Англия потихоньку становилась сильнее — и сытнее. К XIV веку она подошла, что называется, нагуляв аппетит. И в 1337 году король Эдуард III, чьи амбиции перевешивали здравый смысл, решил, что к английскому ростбифу отлично подойдет и французская корона. Так Англия ринулась в Столетнюю войну. Это был тот редкий случай, когда главным аргументом на поле боя стал не меч, а мясо. Английские лучники — долговязые парни, с детства приученные к говядине и качественному хлебу,— были настоящими гигантами на фоне французских ополченцев, сидевших на жидкой похлебке. Именно их физическая сила и сокрушительная мощь их длинных луков принесли Англии сокрушительные победы при Креси (1346) и Пуатье (1356). Война с Францией стала громким гастрономическим манифестом: «Мы нация мясоедов, и мы докажем это на ваших штыках!»

И вот в самый разгар этой бойни, в 1348 году, пришла Черная смерть. Мор посерьезнее любого вражеского войска выкосил до половины населения и враз перечеркнул все расчеты и вековые устои. Но, по чудовищной иронии судьбы, эта катастрофа повлекла и первый в истории массовый гастрономический апгрейд для выживших. Меньше ртов — больше еды и земли. Ценность каждого уцелевшего пахаря взлетела до небес. Внезапно крестьянин, который вчера ел репу и благодарил за это господа, сегодня мог требовать за работу настоящую зарплату и мясо. Свинина и курятина, бывшие редкими гостями на столе простолюдина, стали появляться там регулярно. Чтобы удержать работников, феодалы повышали плату и щедро кормили. Чума, выкосив треть населения, вправила англичанам мозги: оказалось, чтобы есть мясо, необязательно быть рыцарем, достаточно пережить мор. Крестьянство впервые за долгие века начало жить если не хорошо, то хотя бы сытно.

Английские рыцари тем временем везли с континента не только шрамы и трофеи, но и новый, изощренный вкус к жизни. Во время Столетней войны они окончательно пристрастились к мягким сырам и легкому гасконскому вину — тому самому кларету, поставки которого в Англию за два столетия до этого наладила Алиенора Аквитанская. Получался изящный гастрономический парадокс: британцы воевали с Францией, но сражались, по сути, за право и дальше пить вино из своих же виноградников, унаследованных от прабабки-француженки, и уяснили, что к каждой победе полагается изысканный соус. Но французская кухня, как и французская армия, умела наступать. По сути, война превратилась в первый масштабный гастротур Европы, только с минимальным комфортом и максимальным риском для жизни. Расплата за этот тур наступит только к середине XV века, когда Англия, истощив казну, потеряет почти все свои континентальные владения. Франция останется со своими виноградниками, а Англия — с пустыми бокалами. Но пока это еще впереди.

Аристократия, стремясь дистанцироваться от простолюдинов, чьи столы после эпидемии тоже начали ломиться от мяса, ударилась в кулинарный сюрреализм и вычурность и окончательно отделила свою кухню от народной. Теперь недостаточно было есть ту же пищу, что и чернь,— нужно было есть то, что она даже не способна была вообразить. Именно в этот момент на сцене и появился главный эстет и гурман английского трона — Ричард II.

Ричард II и первая кулинарная книга

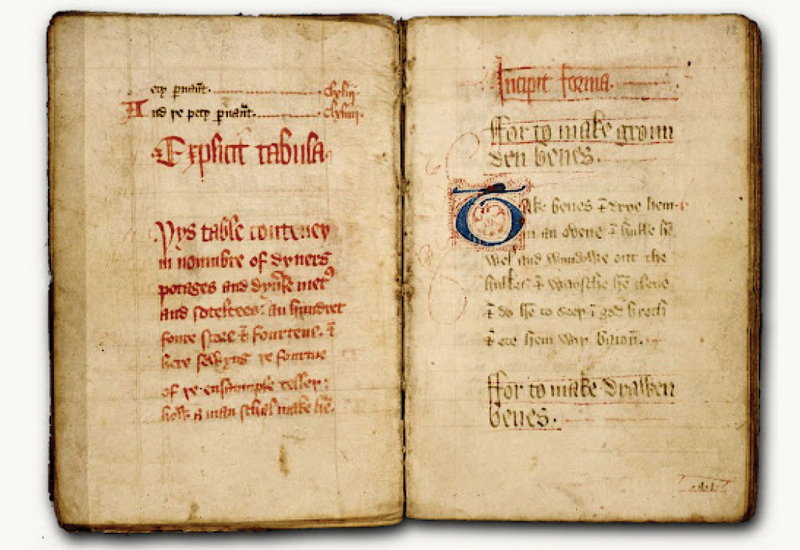

Так на пиршествах Плантагенетов появляются сумптуарные яства — блюда, роскошные до неприличия, словно насмешка над библейской заповедью «Не сотвори себе кумира». Средневековые sumptuary laws официально запрещали простолюдинам носить пурпур и подавать павлина в позолоте: роскошь была не просто вкусом, а визуальным ударом кулаком по столу, подтверждающим иерархию. Каждое угощение на пиру превращалось в абсурдный спектакль: замок из марципана, рыба, посеребренная сусальным металлом, и главные звезды вечера — лебедь или павлин, подаваемые в своем же оперении, с позолоченными клювами, гребнями и лапами. Апогей кулинарной театральности наступил при Ричарде II (1377–1399), гурмане и эстете, чьи пиры больше напоминали рейв-пати с участием птиц. Его Англия тонула в этикете, роскоши и соусах с шафраном, пока казна пустела быстрее, чем кубки на пирах. Он любил искусство, моду и кулинарию, как другие любили власть,— и именно этим себя погубил. Поговаривали, что на его кухне было больше поваров, чем солдат в его гарнизоне. Но сам Ричард считал иначе: «Пока народ голодает, король должен показывать, что еда еще существует». И пожалуй, был в этом по-своему честен. Он не столько правил Англией, сколько сервировал ее — красиво, дорого и совершенно несъедобно для большинства. Летописцы с ужасом и восторгом описывали его коронационный пир, на котором гостей потчевали тремя сотнями блюд, включая золотых и серебряных павлинов — не для вкуса, а для славы. Вкус, надо сказать, у этой славы был довольно посредственный — жесткое, сильно пахнущее мускусом мясо, которое обильно забивали специями и запивали вином, лишь бы проглотить. Но главным наследием Ричарда II стала не павлинья тушка, однажды гордо поданная на позолоченном блюде, а первая в истории Англии поваренная книга — The Forme of Cury.

И это был не просто сборник рецептов, а гастрономический манифест и инструмент мягкой силы английской короны. Книгу составили королевские повара Ричарда II около 1390 года, и она содержала около 200 рецептов — невиданный по тем временам объем. Само слово «cury» произошло от старофранцузского «cuire», то есть «готовить». В этом был тонкий политический ход: книга бросала вызов французской кулинарной гегемонии, заявляя: «Смотрите, мы не варвары с острова, мы гурманы, mon seigneur!» Самым символичным рецептом стало знаменитое бланманже — холодное пресноватое блюдо из курятины, миндального молока и сахара, щедро окрашенное шафраном. Оно выглядело дорого, пахло тщеславием и на вкус было такое же, как политика эпохи,— сладковатое, тягучее и оставляющее легкое послевкусие тревоги. Подавая его на пиру, король будто говорил: «Я могу превратить даже простую курицу в золото. Представьте, что я могу сделать с вашими титулами». The Forme of Cury была настоящей хроникой тщеславия под видом рецептов: стол становится сценой, соус — символом власти, а позолоченный павлин — немым криком о том, что его едят люди, преступившие черту разумного. Если бы в The Forme of Cury была рубрика «Совет от шефа», она звучала бы так: «Никогда не экономьте на шафране. Пусть ваши гости знают, что это блюдо стоит дороже их годового оброка. А если не понимают, смените гостей».

Второй рецепт-призрак: бланманже, последний ужин Плантагенетов

Блюдо для тех, кто еще не понял, что пир заканчивается. К концу XIV века Плантагенеты любили белое во всем, от шелковых одежд до блюд из миндаля. Белый цвет означал чистоту, благородство и власть, но на вкус все чаще отдавал тревогой. Бланманже — это белая утешительная смесь из курицы, миндаля и шафрана, которая появлялась на столе, когда вино в подвалах еще не закончилось, но казна уже пела романсы. Это был вкус уходящей эпохи — мягкий, сладковато-пряный и обреченно-примирительный.

Ингредиенты (на одну династию, теряющую аппетит и трон):

• 500 граммов куриного мяса (мелко порубить, как надежды на престол);

• 500 миллилитров миндального молока (признак статуса, а не здравого смысла);

• 100 граммов молотого миндаля (для иллюзии сытости);

• 1 чайная ложка молотого имбиря;

• щепотка шафрана (цвет власти и последней роскоши);

• соль, немного сахара (для призрачной гармонии между сладким и горьким, как в политике предков).

Приготовление:

1. Отварите курицу до мягкости. Не спешите, готовьте так же, как доживает свою историю династия,— долго, с достоинством, но без особого энтузиазма.

2. В сотейнике смешайте миндальное молоко, молотый миндаль, имбирь, шафран, соль и сахар. Доведите до состояния, похожего на заседания королевского совета: вроде бы густо, но ни единой мысли так и не появилось.

3. Добавьте в сотейник измельченную курицу. Варите на медленном огне, помешивая, пока смесь не загустеет до консистенции королевской стабильности — той самой, которая треснет от первого же серьезного удара.

4. Остудите, не совершая резких движений. Украсьте лепестками миндаля — это поможет замаскировать трещины, как это делали герольды накануне битвы, присыпая свои доспехи цветами.

Подавайте охлажденным, на ломтиках белого хлеба, исключительно в приглушенном свете и без всяких надежд.

Рецепт войны

Бланманже — не вкус мира, а закуска перед бурей, последняя попытка сохранить видимость порядка после того, как Англия позорно проиграла Столетнюю войну и осталась без виноградников, земель и уверенности в себе. 1453 год был не концом, а тихим кипением под крышкой. Плантагенеты, потерявшие вкус к победе, утешались белым миндальным совершенством, пока под гладкой поверхностью закипала кровь. Спустя два года это блюдо уступит место новому — острому и кровавому. Белый миндаль сменился красным вином, а на место бланманже пришли битвы при Сент-Олбансе, Таутоне и Босворте. Там, где еще вчера томилась курица в миндале и вине, сегодня закипали интриги. Белое блюдо не успело остыть, как Англия подала главное — саму себя. История, как всегда, предпочла подачу с кровью. Когда с последним кусочком бланманже эпоха Плантагенетов раскололась надвое, на Ланкастеров и Йорков, Англию ждал новый рецепт — Война Алой и Белой розы (1455–1487). Это был не кулинарный спор, а война на уничтожение, где главным ингредиентом стала родственная кровь.

Все началось с того, что на кухне истории запахло жареным. В 1399 году Генрих Болингброк, первый король из дома Ланкастеров, сверг своего кузена Ричарда II. Переворот — дело нервное, и Генриху нужна была легитимность. Где лучше всего ее доказать? Конечно, за столом. Пиры Генриха IV были не столько вкусными, сколько декоративными. Он намеренно затмевал утонченного и расточительного Ричарда: на его столах царствовали дичь, оленина, кабаны и фазаны — гастрономический манифест силы. «Я воин, а не поэт. Мое мясо говорит громче ваших соусов»,— гласила каждая подача. Но вскоре Генрих понял, что одних пиршеств мало. Народ наелся зрелищами, знать — интригами, а церковь — подозрениями. Тогда король решил сменить меню — подать не мясо, а чудо. Потеряв поддержку церкви и знати, Генрих Болингброк, ставший Генрихом IV, остро нуждался в доказательстве, что он не узурпатор, а помазанник Божий. Трон силой он уже взял, оставалось лишь взять народ. И тогда он придумал, пожалуй, самое гениальное пиар-блюдо Средневековья — королевское прикосновение, ритуал исцеления недугов. Считалось, что истинный государь может даровать здоровье одним движением руки, особенно если при этом раздает золотые монеты. И если раньше чудеса происходили в храмах, то теперь они начались прямо в тронном зале. Монарх стал не просто правителем, а шефом новой религиозной кухни: он подавал исцеление горячим, прямо из рук. «Вот мой главный рецепт,— словно говорил он,— не меч и не паштет Болингброка, а живой человек, поданный с благословением». Толпы больных стояли в очереди, как на бесплатную дегустацию уличной еды, и уходили счастливыми и иногда даже исцеленными. А если нет — что ж, не каждое блюдо удается с первого раза. Для знати это был политический деликатес — видимый знак, что Бог теперь «варит» на стороне Генриха IV. Для народа — редкое угощение: король не прятался за пиршественными столами, а сам раздавал чудеса с рук, как разносчик надежды. Так в Англии появилось новое гастрономическое направление — чудотворный сервис от шефа.

Кухня интриг

Пока знать делила корону, народ делил пай. Бароны тем временем устраивали пиры с лебедями и жареными кабанами, смакуя французские вина, а простолюдины довольствовались куда более земными блюдами — что удивительно, гораздо более сытными. После великого мора пшеничный хлеб стал нормой, на побережьях солили селедку, крестьяне впервые видели мясо на столе чаще, чем дважды в год, и впервые за долгое время ели досыта. История, как водится, несправедлива, но иногда вкусна. Уверенные, что голод побежден, англичане не заметили, как на смену чуме пришел новый мор — политический. Если раньше выживали те, кто ел, то теперь — те, кто успевал съесть другого первым.

Пока Йорки и Ланкастеры варились в своем едком соусе, на кухне Алой розы правил настоящий шеф-повар — королева Маргарита Анжуйская. Французская принцесса, жена безумного Генриха VI, не готовила миндальные бланманже, ее рецепты были проще — железо, кровь и никакой пощады. Хроники рассказывают, что на пиру в замке Кенилворт она при всех вырвала сердце из туши жареного лебедя — птицы, бывшей символом королевской власти. Держа его в окровавленной руке, Маргарита потребовала от своих сторонников клятвы верности: «Пусть тот, кто предаст наше дело, будет выпотрошен, как эта птица». Было ли это на самом деле, никто не знает. Но это был идеальный политический пиар для эпохи, где на ужин подавали бывших друзей. Маргарита пекла особые пироги — она лепила будущее династии, замешенное на крови, театральных жестах и французском темпераменте. И если бланманже было вкусом уходящего мира, то лебединое сердце стало его кровавой эпитафией. Йорки ответили собственным поваром — Ричардом III, ставшим символом злодейства человеком, чья репутация была прожарена историей до угольков. Говорили, что он мог заказать на ужин даже своих племянников — и возможно, именно это блюдо оказалось для него последним. Шекспир потом довел трапезу до апофеоза одной строкой: «Коня! Коня! Полцарства за коня!» — но, как водится, коня не подали. Битва при Босворте (1485) стала финальным банкетом, где Ричард получил свое угощение — удар алебардой. Так закончился пир Йорков, а вместе с ним и век Плантагенетов.

Но главным шеф-поваром истории оказались не Ричард и не Маргарита — им стал Генрих Тюдор, дальний потомок Ланкастеров. Чтобы прекратить кровавую окрошку, он придумал гениальный рецепт — жениться на Елизавете Йоркской, дочери врага. Алая и Белая роза слились в один цветок — эмблему Тюдоров, новый символ примиренной Англии. Это был не просто брак, это был акт гастрономического мира, первая свадьба, на которой подавали не месть, а компромисс. На десерт досталось целое королевство. Так закончился самый долгий и людоедский пир в английской истории. Англия, истерзанная и уставшая, наконец перестала есть саму себя.

Послевкусие

Нормандцы принесли соус, сливки и вкус превосходства. Они научили Англию не только есть, но и доказывать свое право на власть за столом. Их потомки Плантагенеты довели это искусство до театрального абсурда — павлинов в позолоте и кулинарной книги, каждый рецепт в которой стоил дороже рыцарской присяги, а Йорки и Ланкастеры придумали, как изжарить собственную династию на медленном огне. За их кровавыми пиршествами остались только усталость и хруст пустых кубков. Но будем честны: без всех этих гурманов у власти Англия так и осталась бы островом каши и покаяния. Так что спасибо, мсье Вильгельм, за сливки, сидр и французский привкус истории. Спасибо, сэр Ричард, за павлинов, за блеск и книгу, научившую подавать тщеславие в шафране. Спасибо, леди Маргарита, за то, что напомнили: лебедь — птица красивая, но злопамятная.

А теперь к главному блюду, Тюдоры! Из тумана выходит новый шеф, размахивая топором, как половником,— Генрих VIII. Шесть жен, шесть тонн мяса и ни грамма раскаяния. Он рубил не только калории, но и своих «вторых половин», связи с Римом и вековые устои. При нем лебеди получили паспорта, монахи — диету, а Англия — новый стиль питания, с кровью и без извинений. Тюдоры — это когда на столе пир, а под столом люк.

Vivat Britannia, bon appétit! Ты еще не знаешь, что твой следующий шеф готовит Реформацию.